中央本線四方津駅。この駅から西、大月・甲府方面を見ると、一風変わった風景画を楽しめる。のどかな山村風風景の真ん中にポンッ、としている2本の木。私はこの2本の木を称して、トトロ木と言っている。世界の宮崎駿の名作トトロの耳に似ているからだ。

中央本線四方津駅。この駅から西、大月・甲府方面を見ると、一風変わった風景画を楽しめる。のどかな山村風風景の真ん中にポンッ、としている2本の木。私はこの2本の木を称して、トトロ木と言っている。世界の宮崎駿の名作トトロの耳に似ているからだ。

その場に行ってみるとそこは犬嶋大明神という神社。祭神は、大己貴命・火須勢理・少彦名命・天照御神・月読尊といろいろ出ている。ウィキペディアを調べてみる。さしずめ、大地の神、炎の神、知の神、太陽の神、月の神、といったところだろうか。上野原町誌を見てみると困ったことに書物で違うようだ。共通しているのは大己貴命・少彦名命で、この二人は大地の神とそのブレーンということなので、どこに暮らそうと住まわさせてもらえていることへの感謝すべき神様だろう。かつてこのあたりには遺跡が発見された。そういったところにある神社である。神様(自然)への感謝はあったことだろう。しかし、今その場所へ行ってみても遺跡らしきものは何もない。こういったものは、しっかりと保存してもらいたいものだ。

| 慶応4年 | 大己貴命・少彦名命・火須勢理・少彦名命 |

| 大正14年 | 大己貴命・少彦名命 |

| 昭和47年 | 大己貴命・少彦名命・天照御神・月読尊 |

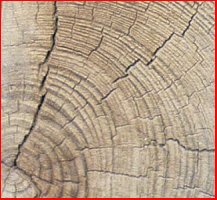

そこでこの神社がいつできたかということを見てみる。石灯篭についている年号は、安永九年とか、延享二年とかある。これが、創建年ということはないだろうが、少なくともこれ以前ということになる。それぞれ1780年と1745年になる。古い方をとってみよう。2008年からさか上ると、263年前である。年輪からの推定340年よりは石灯篭からの推定263年の方が妥当な気がする。元々木が生えていたところに神社を作り、周りの木は切られても神社だけは切られないのであって、神社ができてから杉を植えたということではないと思う。木の成長などを考慮すると300年前後といったところだろうか。

そこでこの神社がいつできたかということを見てみる。石灯篭についている年号は、安永九年とか、延享二年とかある。これが、創建年ということはないだろうが、少なくともこれ以前ということになる。それぞれ1780年と1745年になる。古い方をとってみよう。2008年からさか上ると、263年前である。年輪からの推定340年よりは石灯篭からの推定263年の方が妥当な気がする。元々木が生えていたところに神社を作り、周りの木は切られても神社だけは切られないのであって、神社ができてから杉を植えたということではないと思う。木の成長などを考慮すると300年前後といったところだろうか。